- 2011/03/26 22:35

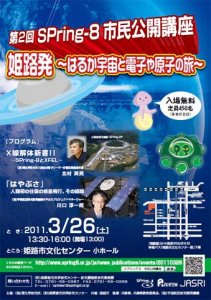

第2回SPring-8 市民公開講座

姫路発 ~はるか宇宙と電子や原子の旅~

場所:姫路市文化センター 小ホール

X線解体新書II ~SPring-8とXFEL

理化学研究所 XFEL計画合同推進本部 光源研究開発グループディレクター

北村 英男 先生

放射光X線とは何か、何がわかるか、試運転中のXEFLの紹介でした。

ちょっと難しかったです。

宇宙技術と放射光技術の共通点

・真空 宇宙 - 外側 放射光 - 内側

・X線 宇宙 - X線を浴びながら 放射光 - X線を供給

・加速器 宇宙 - はやぶさのイオンエンジン

・技術のDNAが同じ

光とは

・光の正体は伝播する電気力 波となって伝搬する電磁波

・光を発する電荷、光からエネルギーをもらう電荷 → 電子

・光を出さない電子 静止している、等速運動している

・光を出す電子 加速度運動している。 直線加速、向心加速

・向心加速による光を放射光と呼ぶ

・0.3ナノメートル以下をX線と言う。医療用は0.02nm

光を使っての観測

・解像度の限界はその光の波長で決まる

回折

・強めあって強くなった反射光→回折光 CDの虹色の輝き

・虹とCDの虹色は違う 回折する方向は光の波長によって違うためCDの虹色が生まれる

・ちなみにBDでは回折光が可視光以下の波長になるので虹色は見えない

X線とは

・レントゲンにより発見され、未知の光線という意味でX線と名付けられた。

・X線の正体は発見後17年もわからなかった。

・ラウエにより結晶によるX線の回折現象が発見され、X線が光であることを証明した。

・X線の回折で物質内原子の3次元配列を得ることが出来る

X線回折

・最先端の研究分野の為の道具

・解明すべき物質は結晶であることが必要

・タンパク質の回折像は複雑→放射光が必要

透視撮影

・医療・産業分野で使われることが多い 適切な透視能力が必要

・X線源は管球型 115年変わらない

・医療用X線CT 1972年イギリスのEMI社が実用化 解像度は0.5mm

はやぶさ(イトカワ)のサンプルの分析

・スライスしたり溶かしたりできない→X線CT(マイクロX線CT)を使う

・必要な解像度は0.0002nm 明るいX線が必要

微小サンプルのためのX線光源

・0.0002nmのX線を管球で作ろうと思うと400万kw必要となる。

・高指向性の強力な(明るい)X線を作るために向心加速による放射光を使う。

XFEL(X線自由電子レーザー)

・コンパクト(全長0.7km)でローコスト(370億円)

・日本の独自の技術による真空封止アンジュレーターにより実現

・現在、アメリカ、ドイツ(建設中)、日本の3カ所にある

アメリカのは全長4km、建設費約800億円、ドイツは全長3.3km 建設費約1500億円

日本のXFELがいかにコンパクトでローコストかわかると思う。

しかも高性能である。

メモが途中で力尽きました(笑) なんかいろいろ間違ってそうな気がする。

また今年もSPring-8の一般公開があるので行ってみようと思います。遠いけど。