京都の「石のふしぎ大発見展」の『小惑星からやってきた石 −はやぶさサンプルを分析する』

土’山明(京都大学理学研究科教授) 先生の講演を聴いてきました。

冒頭少し遅刻してしまいましたが、会場の会議室は満席でした。

サンプル・リターン計画

・月からは NASAアポロ計画で386.9kg 旧ソ連ルナ計画(無人) 200g

最近のサンプル・リターン計画では

・NASA スターダスト(2006..1) 彗星Wild2の塵 <数10μm(1000個以上) 土`山先生も関わっていた。

・JAXA はやぶさ計画(2010.6) 小惑星イトカワの表層粒子 <数100μm(2000個以上)

はやぶさ計画

2010年6月13日 地球帰還

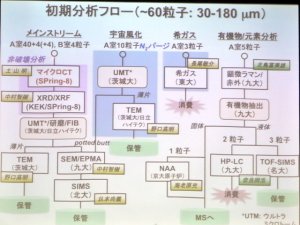

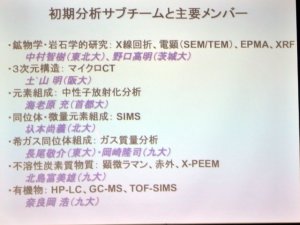

2011年1月−12月 初期分析

2012年6月 公募分析開始

リターン・サンプルの意義

・どの天体(イトカワ)から来たのかどの領域(表面のレゴリス)から採取されたかわかっている

・地球上での汚染(大気・有機物など)がない

太陽系形成モデル

固体微粒子(<1μm)+ガス(水素)が集積して微惑星(kmサイズ)になりそれがまた集積して惑星となった。

集積しなかったものは小惑星(メインベルト)、太陽系外縁天体(海王星以遠)、カイパーベルト天体、彗星となった。

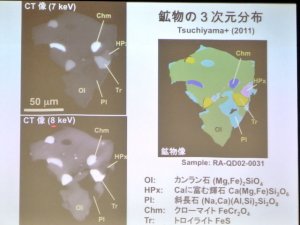

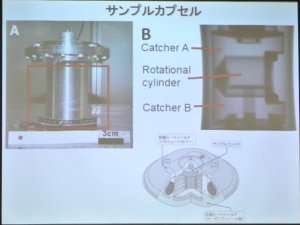

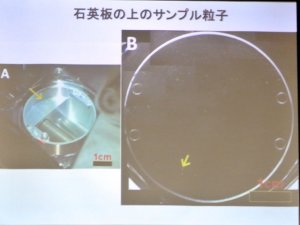

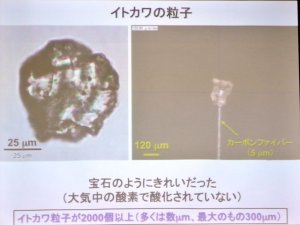

開封前のCTでは何も映らず、開けてみても何も見えず、へらで掻き取って電子顕微鏡で見たらかんらん石や輝石が見つかった。

実はサンプルカプセルは開けた状態のまま打ち上げられた。

閉めると開ける機構が必要になるし、それがうまく動かなければそこで終わりだし、またそのための装置を載せる余裕もなかった。

そのために地球上の物質(射場の塵芥とか火山灰とか)が混じっている可能性を否定できなかった。

桜島の火山灰にはかんらん石は含まれていないのでかんらん石が見つかったときにイトカワのものだと確信した。

実はもう一つの火山、開聞岳はかんらん石を含むということは後で知った(笑)

サンプルカプセルに石英板をはめてドライバーの柄でたたいたら落ちてきた。

そうやって得られたサンプルは宝石のようにきれいだった。

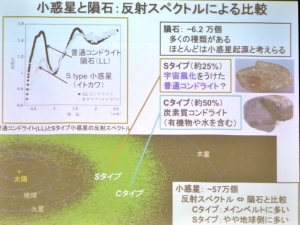

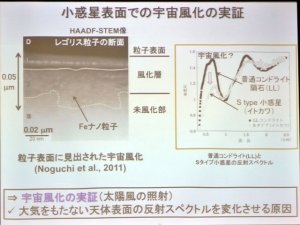

小惑星と隕石の反射スペクトルによる比較

・隕石には多くの種類がある ほとんどは小惑星起源と考えられる

Sタイプ(約25%) 宇宙風化を受けた普通コンドライト?

Cタイプ(約50%) 炭素質コンドライト

・小惑星

反射スペクトルを隕石と比較するとCタイプはメインベルトに多く Sタイプはやや地球側に多い

初期分析の目的

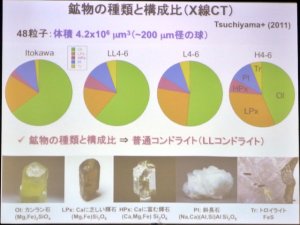

・イトカワを作る物質は本当に宇宙風化を受けた普通コンドライト隕石(LLコンドライト)なのか?

・イトカワはどのようにして作られたのか?

・イトカワ表面ではどのようなことがおこっているのか?

サンプルと輸送容器

・サンプルの輸送はJAXAから飛行機は使うな、必ず2人で運ぶことといわれた。

・TVでもやっていたが九州から北海道まで鉄道で運んだ。

・学生と二人で運んだが、いったいいくらになるのか計算してみた。

・だいたい1億円/粒子の計算になった。その時は6粒運んでいたので6億円(笑)

・このまま持ち逃げして売ろうか、でもそのためにはこれがイトカワのものであるという証明をしなければならない(笑)

「イトカワ」サンプルの証拠:何を示せばいいのか

1. 隕石との比較による推定

(1)鉱物の種類と構成比

(2)鉱物(固溶体)の化学組成(主要元素)

2. 決定的な証拠

(1)酸素の同位体組成:地球と異なる

(2)大気のない天体上にいた証拠

・希ガスの同位体組成:宇宙線・太陽風起源

・宇宙風化

・太陽フレアトラック

LLコンドライトのLLはFe(鉄)の含有がとても少ないということ。

イトカワはどのようにして出来たか

・サンプルの2種類の鉱物の元素分配から推定される最高温度は800℃

・冷却速度は〜5×10^-4℃/yr at 600℃

・以上から>20km以上の母天体で熱変成を受けている。

・サンプルの中には熱変成度の低いものもあり、これはイトカワ母天体の表面近くにあったと考えられる。

・この母天体が他の天体と衝突し破壊されてばらばらになったものが再び集結してできたのがイトカワと考えられる。

・酸素同位体の比率は明らかに地球の鉱物とは異なっていた

レゴリスとしてのイトカワ粒子

・イトカワ粒子は小天体衝突による破片か?

シャープなエッジを持つ粒子が62%あり衝突による破片と考えられる。

サンプル採取時に弾丸が発射されなかったことにより粒子が破壊されずそのまま採取できたのが幸いした。

・太陽風や銀河宇宙線照射の痕跡はあるか?

太陽風の打ち込みはNeの同位体組成を調べた。

→粒子がイトカワ表面にいた時間は150〜550年

銀河宇宙線成分は検出されなかった。

→レゴリスの寿命<300万年

粒子の飛散率:約10cm/100万年(約10億年でイトカワはなくなる)

宇宙塵衝突や太陽風照射による宇宙風化はあるか?

・イトカワ粒子表面に金属鉄などのナノ粒子が認められ宇宙風化と考えられる。

・LLコンドライト隕石との反射スペクトルの違いも宇宙風化によるもの

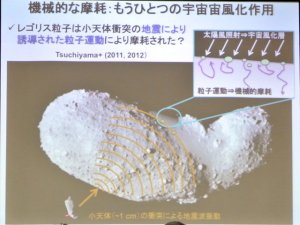

粒子の摩耗

・イトカワ粒子には摩耗した丸いエッジを持つ粒子もある。

・宇宙風化の程度と摩耗の程度には相関がない。

・イトカワへに微小天体が衝突しそれによって起きた地震波振動により誘導された粒子運動がおこり、粒子が機械的に摩耗が起きた?

はやぶさサンプル分析でわかったこと

・隕石の起源の確定 普通コンドライト(LL)はS型小惑星からやってきた。

・小惑星のさまざまな表面プロセスの確証:広い意味での宇宙風化 その過程と速度

まだわからないこと

・イトカワ粒子の生成年代

・イトカワを作った大規模衝突の年代とその詳細

・イトカワに降り注いでいるexoticな物質(有機物など) →現在のところ見つけられなかった。

・イトカワのサンプルがどうやって採取できたか →太陽光が当たると表面粒子が浮き上がる?

・イトカワからきた隕石はあるのか?

まだまだこれから。

いまのハンドリングの技術では拾い上げることができない極小の粒子のなかに面白いものがあるかもしれない。

これからのサンプルリターン計画

はやぶさ2(JAXA)

オサイリス・レックス(NASA)

ロボットアームを使って50gくらいのサンプルを取ってくる予定

マルコポーロR(ESA:審議中)

土’山先生も話がうまくて面白いですね。